借金の返済に行き詰まり、お悩みの方へ。自己破産は、そんな借金地獄から抜け出すための最後の手段です。しかし、メリットがある一方でデメリットもあり、手続きの種類によって費用や期間も大きく異なります。

この記事では、自己破産の仕組みやメリット・デメリット、手続きの流れ、かかる費用などを詳しく解説します。借金問題でお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産が適した状況や、弁護士・司法書士への相談についてもアドバイスしています。あなたに合った債務整理の方法が必ず見つかるはずです。

目次

自己破産とは?

借金の支払い義務をなくす「自己破産」

自己破産とは、借金返済に行き詰まった個人が、裁判所の許可を得て借金の支払い義務を免除してもらう法的手続きのことです。つまり、自己破産は借金地獄から抜け出すための最後の手段と言えるでしょう。

自己破産の手続きでは、まず裁判所に対して、現在の財産や収入では到底借金を完済できない状況にあることを申し立てます。そして、裁判所がその申立てを認めれば、「免責決定」が下されます。免責とは、借金の返済責任を法律上免除させることを指します。

免責決定が出れば、税金や養育費などの一部の借金を除いて、ほとんどの借金が帳消しになります。つまり、借金のほとんどが0になるのです。

ただし、ギャンブルや浪費が原因の借金など、一定の条件に該当する場合は、免責が認められないこともあります。

また、自己破産の手続きでは、裁判所に財産を差し出す必要があります。つまり、家や車などの高価な資産を手放さなくてはならないのです。さらに、自己破産をすると信用情報に傷がつき、ローンや住宅の賃借が難しくなるなどの不利益も生じます。

加えて、自己破産には職業選択の自由に対する制限もあります。手続き中は、弁護士や公認会計士など一定の職業に就くことができません。

このように、自己破産にはデメリットもありますが、どうしようもない借金地獄から抜け出す有効な手段の一つです。

自己破産と他の手続との違いについては、以下の記事を参照してください。

自己破産のメリット

| メリット | デメリット |

| ☆税金などの一部の債務をのぞいて、債務自体が免責される ☆無職や主婦であっても手続きができる | ☆家や車など一定の価値のある財産は手放さなければいけない ☆手続き中は職業制限や資格制限がある ☆免責が認められない場合がある ☆手続きが煩雑で、時間と費用もかかる ☆信用情報に掲載される |

自己破産手続きは、借金額の大きさや支払い能力を考慮しない点が個人再生や任意整理と異なる最大のメリットです。

自己破産では、免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産開始決定前に生じた借金やローンなどの債権について、返済の義務を免除されます。これにより、借金の返済をする必要がなくなり、債務者は借金の返済に悩まされることがなくなります。(破産法第253条)

ただし、自己破産でも支払いが免責されない非免責債権があります。主なものは、税金、社会保険料、罰金、科料、養育費、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などです。

自己破産のデメリット

ただし、自己破産手続には強力な効果が認められる反面、手続きを利用するためには特別の制約があるということには注意が必要です。

まず、所有する財産の処分が必要である(破産法第34条)という点です。

(破産財団の範囲)

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。

3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。

一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭

二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。

4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。

第34条(破産財団の範囲)e-GOV法令検索より

もっとも、すべての財産を売却しなくてはいけないわけではありません。同法3項以下では、破産をしても残せる財産を規定しており、これを自由財産と言います。裁判所によって運用は若干異なりますが、一般的に20万円以下の価値のあるものは、清算の対象とならないことが多いと言われています。

また、個人再生と異なる点として、借金を作った理由やお金の使い方などを調査され、無茶苦茶な借り入れや詐欺的な借り入れ、ギャンブルや投資に使った場合には破産が認められない場合があります。

- 例えば

- 「詐欺をしてお金をだまし取った」

- 「自己破産をするつもりで無茶苦茶な借り入れをした」

- 「ギャンブルや投資に使った」

という理由がある場合は、破産を認められません。上記のような、「借金の支払いを免除するべきではない」という理由がある場合には、破産は認められないということで、これを免責不許可事由と言います。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。(以下、免責不許可事由の列挙)

第252条(免責許可の決定の要件等)e-GOV法令検索より

ちなみに、自己破産以外の手続には、免責不許可事由はありません。

ですので、免責不許可事由は自己破産特有のデメリットと言っていいでしょう。

加えて、

- 手続き期間中の職業制限

- 居住制限

- 管財事件における郵便物の閲覧

- 手続き上、会社や家族に協力を求めなければならないことがある

- 市町村の発行する身分証明書にも影響が出てしまう

なども制限される場合があります。これも、自己破産特有のデメリットです。

自己破産をできる条件とは?

に、自己破産をできる条件について説明します。自己破産を行うためには、主に3つの要件を満たしている必要があります。

1つ目は、支払不能又は債務超過であることです。(破産法第15条,同法第2条11項)支払不能とは、収入や財産が不足しており、返済の見込みが立たない状態のことを指します。

2つ目は、借金が非免責債権でないことです。非免責債権とは、自己破産をしても免除されない借金のことで、税金や国民健康保険料、養育費などが含まれます。(破産法第253条)

3つ目は、免責不許可事由に該当しないことです。(破産法第252条)免責不許可事由とは、特定の行為などがあった場合、免責を認めない理由となることを法令で認めた事由のことです。ただし、裁判所が一切の事情を考慮して免責を許可することもできます。(破産法第252条第2項)

これらの条件の中でも最も重要なのは、「支払不能であること」です。

支払い不能と言えるためには、完済の見込みが立たないことが必要です。借金額が収入を大きく上回っている場合や、総資産の売却をもってしても借金完済が見込めない場合、最低限の生活費を考慮すると返済原資が十分に満たない場合、借金の原因が生活が困難や医療費などのやむを得ない事情であった場合などは、支払不能と判断されやすくなります。

非免責債権、免責不許可事由については、以下の記事を参照してください。

自己破産の失敗のリスクはどのくらい?

中には、自己破産の失敗により、免責不許可をされてしまう可能性を怖がってしまう人もいるかもしれません。確かに、自己破産をすることにより、様々なデメリットがあるから、楽観できることではないかもしれません。

ただ、自己破産の手続きにおいて、失敗する可能性は非常に低いと言えます。

日本弁護士連合会の調査結果を見ると、近年の自己破産事件では、ほとんどのケースで免責許可が下りています。(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告編】)

2020年の調査では、免責申立の結果が「許可」となったのは96.85%でした。一方で、「不許可」は0件、「申立却下・棄却」は0.16%、「取下げ」は1.37%にとどまっています。2011年以降、「取下げ」の割合は2%台で推移しており、大きな変動はありません。

また、免責についての意見申述がなされるケースも減少傾向にあります。2020年の調査では、意見申述があったのは1.61%のみでした。これは、債権者からの異議申立てが少なくなっていることを示しています。

このように、免責不許可となるケースは、2000年以降1%未満で推移しています。2017年の調査では1238件中7件の不許可があったものの、2020年の調査では1件もありませんでした。

これらの数字から、自己破産の手続きが失敗に終わる可能性は非常に低いと考えられます。ただし、手続きを円滑に進めるためには、弁護士や司法書士といった専門家の助言を受けることが重要です。

自己破産の手順

(1)自己破産の申し立てまで

依頼から申し立ての進め方は、個人再生とほとんど同じです。

なお、自己破産も本人自ら裁判所に申し立てることが出来ます。ただし、個人再生と同様に、弁護士や司法書士に依頼をするのが一般的です。

次に、弁護士や司法書士が債権者に受任通知を送り、取引履歴などを開示させます。そして、取引履歴などを開示させたうえで、自己破産の申立に必要な書類を準備し、裁判所に申し立てを行います。

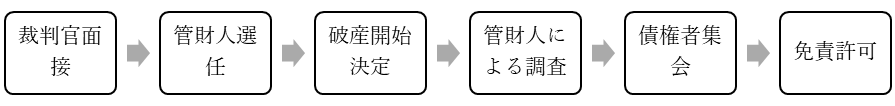

自己破産には2種類の手続がある?

自己破産をする場合、同時廃止事件と管財事件という二つの異なる手続が存在します。

同時廃止事件は、ほとんど財産がない場合や破産理由の詳細な調査は必要がない場合などに選ばれます。手続きが開始されると同時に終了し、裁判官の判断で再度面接が行われ、その後、免責の許可が出されます。手続きが迅速に終わるため、「同時廃止」と呼ばれます。

一方、「管財事件」は、売却や清算しなければならない財産がある場合や、借金の返済方法に問題がある場合に選択されます。破産管財人が財産の査定や処理、破産者の調査を行い、その後、債権者の集会で結果を報告し、裁判所が免責の可否を判断します。

このように、大きく手続きの進め方が異なることから、以下、同時廃止事件と管財事件に分けて解説します。

(2)同時廃止事件の場合

同時廃止事件とは、債権者に分配するほどの財産がない場合に選ばれる手続きです。破産手続きが開始されたと同時に終了するため、同時廃止事件と言われています。

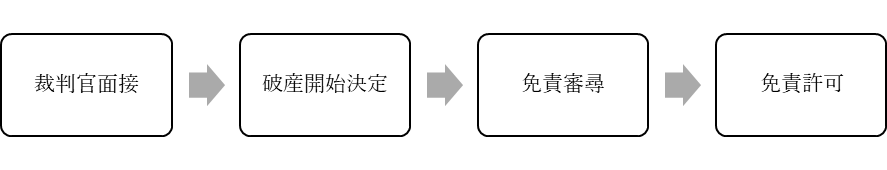

①裁判官との面接

債務者が裁判所に破産を申し立てると、裁判所は書面を審査したうえで、裁判官が債務者との面接を実施します。この面接では、債務者の財産状況や破産の経緯について説明します。

この結果を踏まえて、裁判官は破産手続きの開始の可否や、同時廃止事件を選ぶか、管財事件を選ぶかを判断します。

②破産開始決定、同時廃止

裁判官面接を経て、破産が相当であると判断された場合には、破産開始決定が下されます。

破産手続開始決定は、 債務者が支払不能であることを官報に掲載、公示し、財産の清算手続を開始することを宣言する手続きのことです。

管財事件と同時廃止事件の最も大きな違いは、破産手続開始決定と同時に、手続きの終了(「廃止」と言います。)が決定されることです。

これにより、官報の掲載期間が終わると同時に、次の手続である免責審尋に移ります。

③免責審尋

同時廃止事件の場合は、官報公告が終わると、次に免責審尋が行われます。

免責審尋とは、裁判官が破産者と面談し、免責を認めるべきかを判断するために行う手続きのことです。裁判所から呼び出しを受けて、裁判所によって決められた期日に裁判官が面接を行います。

免責審尋では、免責不許可事由がないかどうかや、免責をするべきかどうかということを、裁判官が判断します。

さきほどの裁判官面接との違いは、裁判官面接が破産開始手続きに関するものであるのに対して、免責審尋は免責が許可するかどうかの確認のための面接であるということです。この審尋の結果、債務者に対する免責が許可されるかどうかが決定されます。

ただし、現実的には、裁判官面接と免責審尋が同日に行われることもあります。その場合、手続きの期間はさらに短縮されます。

④破産手続きの終了

裁判所が「同時廃止事件が妥当」と判断すると、破産手続きが開始されたと同時に終了します。これは、債権者に対する財産の分配がないことを意味します。

免責の許可が出されると、債務者は一定の期間内に債務から解放されます。

(3)管財事件の場合

「管財事件」は、売却や清算しなければならない財産がある場合や、借金の返済方法に問題がある場合に選択されます。破産管財人が財産の査定や処理、破産者の調査を行い、その後、債権者の集会で結果を報告し、裁判所が免責の可否を判断します。

①破産管財人の選任

管財事件となった場合では、裁判所が破産管財人を選定します。この管財人が、破産者の財産の査定や売却、清算処分などを担当します。

なお、管財人は、債務者が裁判所に納めた予納金から報酬を受け取ります。一般的には30万円から50万円程度ですが、負債の状況や裁判所の基準によって異なります。

②財産の査定と処分

管財人が選定されると、本格的に破産手続きが開始されます。

まず、管財人は破産者の財産を査定し、適切な方法で処分します。これには、不動産や預金等の財産の売却や清算が含まれます。

なお、先ほど述べた自由財産をこの段階で申し立てる場合があります。

③破産者の免責不許可事由の調査

財産の処分の他に、管財人は、破産者の行動や財務状況を調査し、免責不許可事由があるかどうかを確認します。

免責不許可事由がある場合、破産者の免責が認められない可能性があります。

④債権者集会と報告

管財人が財産の処分や免責不許可事由に関する調査を終えると、次に、債権者に調査結果を報告するための債権者集会が開かれます。

この集会では、財産の査定結果や清算処分の内容が債権者に報告されます。

⑤免責審尋、裁判所による免責の判断

債権者集会後、裁判所が破産者の免責を判断します。ここでは、同時廃止事件と同様に、免責審尋が行われます。

破産者の行動や財務状況、管財人の報告などを考慮して、免責の可否を決定します。

➅免責許可決定

裁判所による免責の判断がなされたのちには、免責許可決定が下ります。この際、官報公告が再度行われる場合があります。

免責が許可されると、債務者は借金の支払い義務から解放されることとなります。

自己破産の期間

自己破産手続きは、裁判所に自己破産を申し立るまでの期間と、自己破産手続きの期間に分かれます。

1.申し立てまでの期間

自己破産には申立書類の提出が必要です。この点は、個人再生と同じです。

また、期間も個人再生と同じく、個々の債務者の事情により変わります。申し立てまでの期間では、個人が自己破産を行うための準備が行われます。

一般的には、この段階で半年から1年半ほどの期間が必要とされます。

ただし、債務者によっては3年経っても必要な資料が揃えられないという方もおられるので、正直申立までの期間はかなり差があります。

2.自己破産手続きの期間

(1)裁判官審尋~破産開始決定 申立から約1~2か月程度

自己破産の申立が行われたら、裁判所で裁判官との面接が行われます。

裁判官は、この面接と申し立て書類の内容から、清算の必要な財産がないか、破産の理由に問題がないかなどを判断します。

日弁連による自己破産(同時廃止事件)の調査(2020年破産事件及び個人再生事件記録調査)によると、破産申立から破産開始決定までの期間は、平均39.28日でした。これは2017年の調査結果である32.78日よりも長くなっています。期間別に見ると、30日未満が全体の47.64%、45日未満が67.99%を占めていました。過去の調査と比べると、手続きに要する日数は増加傾向にあると言えるでしょう。

裁判官面接の終了後、破産開始決定が出されます。

ここで、「同時廃止」とするか「管財事件」とするかを決めます。

詳細は後述します。

(2)-1 同時廃止事件の場合 申し立てから3ヶ月~半年程度

同時廃止事件とは、借金の理由に問題がなかったり、財産がない時に適用される手続きです。

破産の開始決定と同時に終了の決定が出ることから同時廃止事件と呼ばれます。

同時廃止事件が選ばれた場合、申し立てからおよそ半年程度で(5)の免責許可決定が下りることが多いです。

先述の日弁連の調査では、破産開始決定~破産廃止決定までの期間は、平均68.12日という結果でした。期間別では、4か月未満が93.39%と大半を占めていました。ただし、この割合は2017年の99.18%から減少しています。つまり、多くの人は3ヶ月程度で終わるが、約8%程度の方は、それ以上の期間がかかるケースがあるということです。

これに(1)裁判官審尋~破産開始決定の平均期間39.28日を加えると、破産申立から免責決定までの総期間は平均107.40日となります。

以上の数字から、自己破産の手続きには平均して3〜4か月、長い場合は半年~9か月程度かかることがわかります。

(2)-2 管財事件の場合 破産開始決定から半年以上かかる場合もある

反対に、管財事件とは、借金の理由に疑いがあったり、処分、清算の必要な財産がある場合に適用される手続きです。

管財事件では、代理人弁護士とは別に、破産管財人弁護士が選任され、借金の理由の調査や、財産の調査、清算の手続きを行うこととなります。この手続きは、財産等の調査、破産理由の調査が終わるまで続きます。ですので、期間は人それぞれです。

半年程度の人もいれば、1,2年の期間がかかる人もいます。

特に、不動産を保有していて、なかなか売れないという場合は、長期化している印象があります。

自己破産による債務整理を選ぶとよい人

自己破産を選ぶと良いケースは下記のような状況にある場合です。

他の手段で解決できないほど借入金額が大きい

自己破産は借金総額に限度はないため、借金を一旦リセットして再スタートしたい方にオススメです。

会社を経営している

会社経営者は、会社の債務の保証人になっている可能性が高く、個人では支払えない額の借金を背負っていることが多いため会社と経営者個人共に破産手続きをして解決を図ることになります。

返済能力がない

現在無職の方、収入がない方、生活保護を受給している、これから生活保護受給をしようとしているなど、返済能力がない場合は自己破産を選択することになります。

自己破産以外では金額の多い少ないはありますが返済が残るため、そもそも返済能力がないのであれば自己破産を選択せざるを得ません。

生活保護を受けることを希望している

生活保護制度とは、生活に困窮した方に住居・生活・医療・介護など必要最低限の費用が支払われる国の制度です。

ただし、支給されたお金を借金返済に使うことはできません。

借金を返済している間は生活保護申請もできません。

そのため現在生活保護を受けている、これから受ける予定である人は自己破産を選択せざるを得ないでしょう。

自己破産の費用相場

| <自己破産の費用相場> |

| 裁判所費用 10万円~70万円程度 |

| 依頼費用 20万円~60万円程度 |

| 合計費用 30万円~130万円程度 |

自己破産には裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2種類があります。

まず、裁判所に支払う費用ですが、これは自己破産の手続きの種類によって異なります。同時廃止の場合は1万円~3万円程度の予納金が必要です。一方、管財事件では50万円程度、少額管財では20万円程度の予納金が求められます。これらに加えて、収入印紙代が1500円程度、郵便切手代が3000円~5000円程度、封筒代の実費が必要となります。

次に、弁護士に支払う費用ですが、相談料が1万円程度、着手金が20万円~50万円程度、報酬金が30万円程度が一般的です。

つまり、自己破産にかかる総費用は、手続きの種類によって大きく異なるのです。同時廃止の場合は30万円~50万円程度、管財事件の場合は80万円~130万円程度、少額管財の場合は50万円~80万円程度が目安となります。

ここで、管財事件と少額管財の予納金が高い理由について説明しましょう。これらの手続きでは、破産管財人という専門家が選任されるため、その分の費用が上乗せされるのです。

また、少額管財は一定以上の財産がある債務者や、借金の理由に問題がある個人・個人事業主などに適用される制度で、専門家に依頼しないと利用できない可能性があります。さらに、裁判所によって名称が異なったり、制度自体がない場合もあるので注意が必要です。

以上のように、自己破産の費用は手続きの種類によって大きく異なります。借金問題でお悩みの方は、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自分に合った手続きを選択することが大切です。専門家の力を借りることで、少しでも負担の少ない方法で借金問題を解決できるはずです。

自己破産は司法書士と弁護士に頼むべき?

自己破産は自分でもできるが……

自己破産は、借金返済に行き詰まった方が最後の手段として選択する債務整理の方法です。自分で手続きを進めることは可能ですが、専門家の力を借りた方がスムーズに進められるでしょう。

日本弁護士連合会が2020年に行った調査によると、破産申立人の90.56%が弁護士を代理人として依頼しています。一方で、司法書士に依頼した人は7.58%、代理人なしで申し立てた人はわずか0.73%でした。この数字は、弁護士が代理人となるケースが増加傾向にあることを示しています。

破産手続きは複雑で、専門的な知識が必要とされます。また、代理人なしで申し立てを行うと、裁判所によっては一律で管財事件として扱われることがあります。管財事件とは、破産管財人が選任され、財産の換価・配当などの手続きが行われるケースを指します。

以上のことから、自己破産を検討している方は、弁護士や司法書士といった専門家に相談し、代理人を立てることをおすすめします。専門家の知見を借りることで、手続きがスムーズに進み、債務者の権利も守られるでしょう。

司法書士に依頼する場合

債務や過払い金の金額が140万円を超える場合や個人再生・自己破産の場合は、司法書士が代理人になることができません。

また、司法書士が対応できる裁判は簡易裁判所のみです。

弁護士ではなく司法書士に債務整理を依頼するメリットとしては、費用が安いことが挙げられます。

司法書士の方が、弁護士と比べて対応可能な業務の範囲が限られていることから、費用が安く設定されていると考えられます。

もっとも、対応可能な業務の範囲が限られていることは、司法書士に債務整理を依頼する際のデメリットにもなり得るため、検討が必要であるといえます。

司法書士の業務の制限としては、訴訟代理できるのが簡易裁判所のみであることが挙げられます。簡易裁判所は、主に訴額140万円以下の訴訟を取り扱う裁判所になります。

債務整理にかかわる訴訟における訴額は、元本の金額が基準となります。

もっとも、債務の金額が140万円以下であったとしても、判決後に控訴がされることにより、地方裁判所へと事件が移る可能性もあります。

弁護士に依頼する場合

弁護士には、司法書士のような制限はありません。

前述のとおり、債務の金額が一社につき140万円を超える場合は、司法書士が扱うことができません。

したがって、司法書士に依頼した後に、債務が140万円を超えることや請求できる過払い金の金額が140万円を超えることが判明した場合には、弁護士に再度依頼する必要があります。

したがって、依頼の時点で債務や過払い金の額が不明である場合は、最初から弁護士に依頼をした方がよいかもしれません。

個人再生・自己破産を行う場合は、司法書士は代理人として裁判所に同席することはできません。

もっとも、司法書士であっても手続に必要な書類作成は行うことが可能であり、手続を進める支援を行うことも可能です。

まとめ

自己破産とは、借金返済に行き詰まった個人が、裁判所の許可を得て借金の支払い義務を免除してもらう法的手続きのことです。自己破産には、借金を帳消しにできるメリットがある一方で、財産を手放したり、信用情報に傷がつくなどのデメリットもあります。

自己破産の手続きには、同時廃止事件と管財事件の2種類があり、それぞれ手順や期間が異なります。また、手続きにかかる費用も、裁判所費用と弁護士費用を合わせて30万円から130万円程度と幅があります。

自己破産は、他の債務整理手続きでは解決できないほど多額の借金がある場合や、返済能力が全くない場合などに適しています。ただし、安易に選択するのではなく、まずは弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自分に合った手続きを選ぶことが大切です。

借金問題は一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することで、より良い解決へと導かれるはずです。債務者の皆さまが、適切な債務整理手続きを選択し、一日も早く借金のない生活を取り戻せることを心から願っています。